Gebrauchte Mittelformatobjektive sind manchmal für einen sehr schmalen Taler zu haben. Das gilt so auch für das...

Fototipps

Von Fuji wurde eine Art Kompatibilitätsliste mit verschiedenen Objektiven, die sich besonders für diese Kamera mit ihrem...

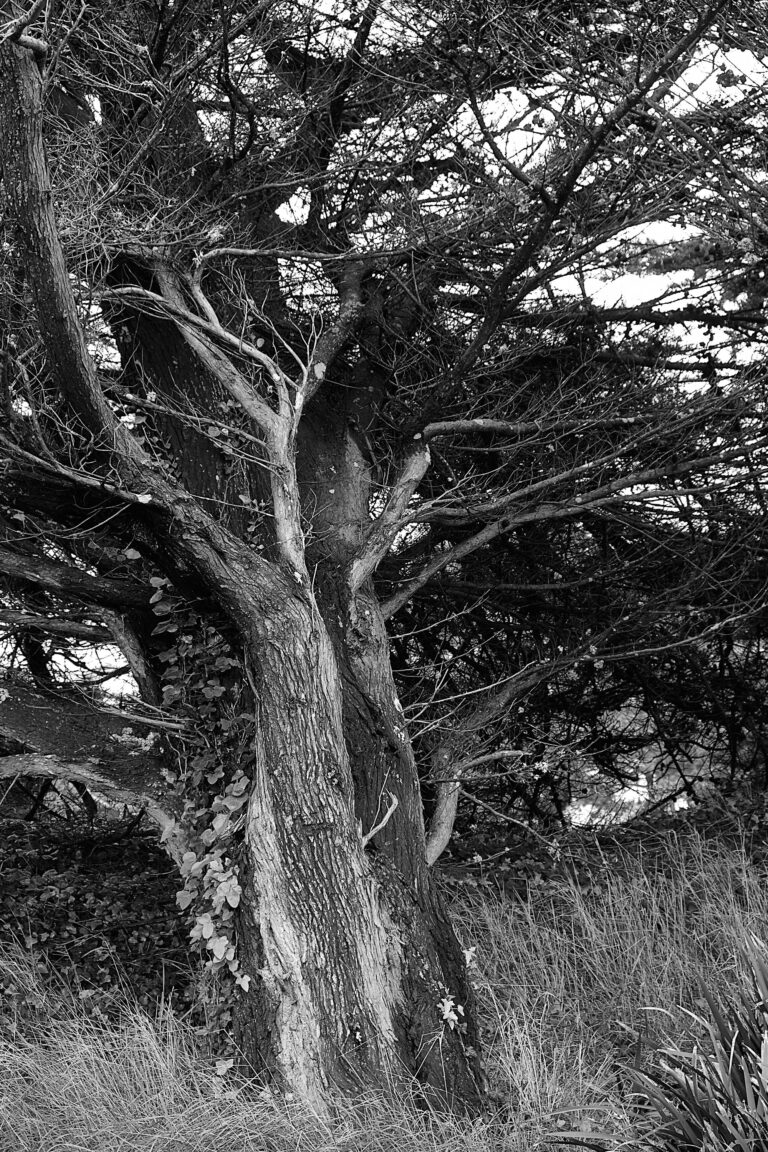

Ganz in der Nähe des Plage de Corsen liegt eine kleine Sensation, die man einfach der Neugierde...

Calais ist als Zwischenstation auf dem Weg zur Bretagne auf jeden Fall interessant, wenn man von Norddeutschland...

Manchmal überkommt es jemandem und er hat die fixe Idee, einige Gedanken in ein Video zu konvertieren....

Die X-T5 ist nun schon knapp zwei Jahre im Markt; meine Kombi T2/Pro2 hat schon einige Jahre...

Saint-Malo war der erste Ort, den sich angesteuert hatte. Der Weg war etwa dieser: Start in Peine;...

Es ist mal wieder Frühjahr. Der Camper ist nach einem langen Winter wieder startklar und es kann...

Irgendwann passiert es: DIe Anlage, die man sich für den Gelegenheitsbedarf aus Chinageräten zummengestoppelt hat, wird langsam...

Wie dem auch sei. Der Westfalia- Camper ist da und mit der Zeit lernt man auch zu...